Fokus

Institut Fachdidaktik Naturwissenschaften

Das Institut Fachdidaktik Naturwissenschaften erforscht praxisorientierte Fragen zur Bildung von Scientific und Technological Literacy bei Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen sowie zum Schwerpunkt «Ausserschulisches und schulisches kontextorientiertes Lernen in den Naturwissenschaften». Zudem werden diverse Entwicklungsprojekte durchgeführt und Beratungsaufträge zur Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im MINT-Bereich wahrgenommen.

CoBaLT – Context based learning and transfer in Science Education

Besuche ausserschulischer Lernorte oder die Möglichkeit, mit Hightech-Geräten eigenen Fragestellungen nachzugehen und Messungen durchzuführen, gehören für Jugendliche zu den Highlights des Schulalltags. Solche Erlebnisse, eingebettet in sinnstiftende Kontexte, wecken Interesse und sind motivierend.

Was aber macht einen ausserschulischen Lernort authentisch? Mit welchen Instrumenten lässt sich «Authentizität» erfassen und welche Effekte haben authentische Lernorte und Kontexte auf das Lernen und das Argumentieren von Jugendlichen der Sekundarstufe I? Hierzu liegen bisher erst wenige Ergebnisse vor.

«Authentizität» ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das im Projekt mithilfe eines eigens entwickelten dreidimensionalen Modells visualisiert wurde. Das Modell erfasst Dimensionen und Aspekte von Authentizität naturwissenschaftlicher Lernangebote. Es lässt sich sowohl in der Forschung als auch in der Praxis für die Entwicklung authentischer Lernangebote einsetzen.

In Zusammenarbeit mit dem Paul Scherrer Institut (PSI) als authentischem ausserschulischem Lernort wurde eine Interventionsstudie mit über 200 Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern durchgeführt. Die Hälfte der Lernenden erhielt unmittelbar vor Ort Einblick in aktuelle Forschungsbemühungen zur Speicherung erneuerbarer Energien, mit denen sich das PSI im Auftrag des Bundes im Kontext der Energiestrategie 2050 befasst. Die andere Hälfte setzte sich mit denselben Lerninhalten im Schulzimmer auseinander.

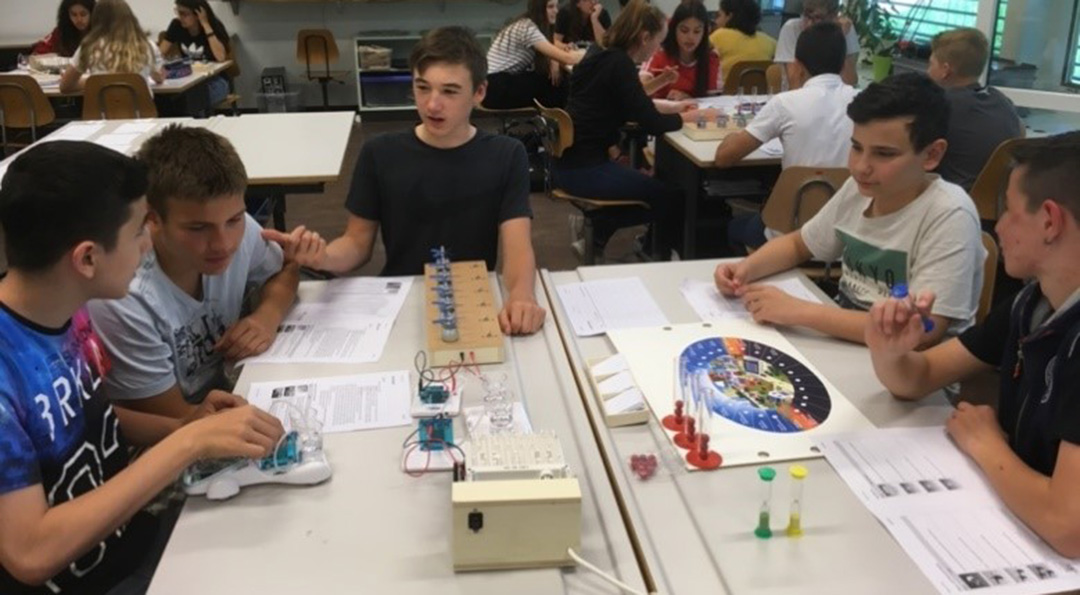

Zur Erfassung des Authentizitätserlebens der Schülerinnen und Schüler am ausserschulischen Lernort wurde eine Skala entwickelt und validiert, denn was Lernende als «authentisch» erleben, muss mit der Intention der Entwicklerinnen und Entwickler der Lernangebote nicht zwingend übereinstimmen. Um die Argumentations- und Entscheidungskompetenz der Lernenden zu erheben, wurde ein eigens für das Projekt entwickeltes interaktives Planspiel (siehe Abbildung) eingesetzt. Die Diskussionen während des Spiels wurden aufgezeichnet und die geäusserten Argumente festgehalten.

Methodik: Interventionsstudie, Mixed-Methods anhand von Fragebogen und Aufzeichnungen der Gruppendiskussionen

Kooperation:

Universität Genf, PH Luzern (PHLU), Paul Scherrer Institut (PSI)

Laufzeit:

2017 bis 2022

Finanzierung:

swissuniversities

Leitung:

Andreas Müller (Universität Genf), Nicolas Robin (PHSG), Daniela Schriebl (PHSG)

Team:

Dorothee Brovelli (PHLU), Beat Henrich (PSI), Markus Roth (PHSG)

Assistieren im Computer-Coding: Kurs als Ersatz für ein Praktikum an der Schule

Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst haben während ihrer Ausbildung nicht oft die Gelegenheit, sich mit authentischen ICT-Lernsituationen auseinanderzusetzen. Ein Praktikum in einer Schule bietet angehenden Lehrpersonen daher die Möglichkeit, das technologische Wissen, das sie während ihrer Hochschulausbildung erwerben, in der Unterrichtspraxis anzuwenden. Um angehenden Sekundarschullehrpersonen mehr Zeit für diesbezügliche Erfahrungen zu geben, wurden sie in dieser Studie als Assistentinnen und Assistenten in Kursen für Schülerinnen und Schüler von SMARTFELD (www.smartfeld.ch) eingesetzt. Inhalt war das Programmieren einer LED-Matrix, die auf Textilien befestigt wurde.

Im Zentrum des Forschungsinteresses standen die Fragen, ob die Lehramtsstudierenden, die assistiert hatten, höhere ICT-Überzeugungen (TPACK) entwickelt hatten als Lehramtsstudierende in einer Kontrollgruppe und ob sich auch die Affekte der Assistierenden während der Kurszeit verändert hatten.

Basierend auf Selbstwahrnehmungen zeigte sich zum Messzeitpunkt 1, dass die assistierenden Studierenden in höherem Masse ICT-Überzeugungen (TPACK) aufwiesen als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen. Am Ende (Messzeitpunkt 2) liessen sich hingegen keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen mehr feststellen. In der Tendenz sanken die Werte in der Interventionsgruppe, während sie in der Kontrollgruppe anstiegen. Angesichts dieses Befunds stellt sich die Frage, ob negative Rückschlüsse hinsichlich der Intervention gezogen werden müssen. Auf den ersten Blick mag diese Interpretation naheliegen, aber auf den zweiten Blick lässt sich argumentieren, dass die assistierenden Lehrpersonen im Kurs für die Schülerinnen und Schüler erkannt hatten, dass ihr Fachwissen nicht ausreichte, um die teilnehmenden Lernenden bei der Lösung ihrer individuellen Probleme zu unterstützen. Zu denken ist in diesem Zusammenhang unter anderem an den «Praxis-Schock». Die Assistierenden erwähnten als Affekte Unsicherheiten im Bezug darauf, ob sie die Schülerinnen und Schüler bei der Durchführung der Codierübungen lernförderlich helfen konnten und wie gut sie die individuellen Projektideen zur Gestaltung der Botschaft auf der LED-Matrix aufzunehmen vermochten. Über die Zeit legten sich Unsicherheiten, während die Freude an der Arbeit auf hoher Ebene stabil erhalten blieb.

Erhebung mittels Fragebogen für Interventions- und Kontrollgruppen (N = 47), der auf einer Studie von Liu (2016) basierte. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden viele Kurse abgesagt, weshalb nicht die geplante Anzahl von assistierenden Lehrpersonen eingestellt werden konnte. Zusätzlich untersuchten wir Affekte, die mit der Experience-Sampling-Methode nur in der Interventionsgruppe (n = 13) erhoben wurden.

Kooperation:

Smartfeld

Laufzeit:

2020 bis 2021

Finanzierung:

Schweizerischer Nationalfonds (SNF), Förderinstrument «Spark»

Leitung:

Robbert Smit

Team:

Clemens Waibel, Rahel Schmid, Simon Hefti

Das mobiLLab ist ein mobiles Hightech-Labor mit zwölf Arbeitsplätzen, das einem Oberstufenzentrum in der Ostschweiz für einen oder mehrere Tage zur Verfügung gestellt wird. Das Ziel dieses Projekts besteht darin, bei den Jugendlichen das Interesse an Naturwissenschaften und Technik zu fördern. Mithilfe modernster Instrumente und Methoden sollen sie alltagsnahe Fragestellungen untersuchen und einen Einblick in die zeitgemässe Forschungs-, Industrie- und Arbeitswelt erhalten. Der Umgang mit den modernen Geräten soll sie motivieren und zu einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik anregen. Mit multimedialem E-Learning können sie sich auf die gewählten Posten vorbereiten.

Laufzeit

2008 bis 2022

Finanzierung

Metrohm Stiftung

Leitung

Nicolas Robin, Ulrich Schütz

«Berzelius» bietet Schulen der Sekundarstufe II in der Schweiz über 25 ausleihbare Hightech-Geräte an – vom Digitalmikroskop über Chromatografen bis hin zu Spektrometern. Didaktisch durchdachte multimediale Laborjournale erklären Aufbau und Inbetriebnahme der Geräte, bieten Theorie, Hintergründe, Interviews und vieles mehr. Zu jedem Hightech-Gerät gibt es Experimentiermodule, welche die Jugendlichen zum Entdecken und Vermessen der Welt anregen und sie so für Naturwissenschaften und Technik begeistern sollen, ganz nach dem Motto «Man versteht nur, was man tut!». Auch im E-Learning werden die multimedialen Laborjournale erfolgreich eingesetzt.

Laufzeit

2017 bis 2026

Finanzierung

Metrohm Stiftung, IT-Bildungsoffensive des Kantons St.Gallen

Leitung

Nicolas Robin, Alfred Steinbach

Laufzeit

2021 bis 2024

Finanzierung

Naturmuseum St.Gallen

Leitung

Rahel Schmid, Nicolas Robin

Laufzeit

2015 bis 2022

Finanzierung

Lienhard-Stiftung

Leitung

Robert Furrer

Laufzeit

2021 bis 2024

Finanzierung

swissuniversities

Leitung

Nicolas Robin (PHSG), Andreas Müller (Universität Genf)

Laufzeit

2017 bis 2023

Finanzierung

Verbund von Stiftungen, IT-Bildungsoffensive (ITBO), Eigenleistung Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner

Leitung

Cornelia Gut-Villa (Startfeld), Mathias Kirf (PHSG)

Laufzeit

unbegrenzt

Finanzierung

GLOBE Schweiz

Leitung

Ursule Wunder Novotny

Laufzeit

2020 bis 2023

Finanzierung

3FO-Förderorganisation

Leitung

Florian Rietz

Mit diesem Projekt werden der Einsatz und die Lehre von «Unterrichten im Freien» im Studiengang «Primarstufe» an den Pädagogischen Hochschulen der Schweiz erfasst. Dabei werden Dozierende und Studierende zu Lehrpraxis, Erfahrungen und Vorstellungen mit «Unterricht im Freien» befragt. Diese Bestandsaufnahme schafft eine Forschungsgrundlage, die Lücken und Good-Practice-Beispiele identifiziert. Ziel ist, die Anwendung von «Unterrichten im Freien» in der Ausbildung von Primarlehrpersonen weiterzuentwickeln. Die besten Ideen aus der Lehrpraxis und Ergebnisse aus der empirischen Forschung tragen wir in einem Lehrmedium für angehende Lehrpersonen zusammengetragen werden.

Laufzeit

2019 bis 2024

Finanzierung

Stiftungen Mercator Schweiz, Salvia und Silviva

Leitung

Christina Wolf

Laufzeit

2021 bis 2023

Finanzierung

swissuniversities

Leitung

Nicolas Robin (PHSG), Heinz Mathis (OST)

Laufzeit

2020 bis 2021

Finanzierung

Swissmem Photonics

Leitung

Harald Sprenger

Laufzeit

2015 bis 2021

Finanzierung

Lehrmittelverlag Zürich

Leitung

Susanne Metzger (PH FHNW), Alexandra Korpiun (LMVZ)

Das Projekt zielt darauf ab, die Genderkompetenz von angehenden Lehrpersonen für das Fach «Natur und Technik» nachhaltig zu erhöhen, indem diese für die Problematik sensibilisiert und dazu befähigt werden, einen gendergerechten Natur- und Technikunterricht durchzuführen, um so schliesslich die Berufswahl von Mädchen in Richtung technischer und naturwissenschaftlicher Berufe zu fördern. Langfristige soll eine strukturelle Wirkung in der Lehrpersonenbildung der Deutschschweiz erzielt werden, die zudem vom Austausch und der Kooperation der beteiligten fünf grössten Pädagogischen Hochschulen der Deutschschweiz profitiert.

Laufzeit

2020 bis 2022

Finanzierung

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG)

Leitung

Dorothee Brovelli (PHLU), Patrick Kunz (PHSG)

Laufzeit

2020 bis 2023

Finanzierung

PHSG

Leitung

Sanja Atanasova, Nicolas Robin

Laufzeit

2021 bis 2022

Finanzierung

Energietal Toggenburg

Leitung

Robert Furrer

Laufzeit

2021 bis 2024

Finanzierung

Metrohm

Leitung

Rahel Schmid, Nicolas Robin

Laufzeit

2021 bis 2024

Finanzierung

Akademien der Wissenschaften Schweiz (MINT Schweiz), Hamasil-Stiftung, Somaha-Stiftung

Leitung

Patrick Kunz

Laufzeit

2019 bis 2022

Finanzierung

Smartfeld, swissuniversities

Leitung

Rahel Schmid, Nicolas Robin