Fokus

Institut Fachdidaktik Sprachen

Das Institut Fachdidaktik Sprachen (IFDS) ist ein wissenschaftliches Institut für Forschung, Entwicklung und Beratung. Arbeitsschwerpunkte des IFDS sind die Förderung von Mehrsprachigkeit und Interkulturalität sowie die Beurteilung sprachlicher und kultureller Kompetenzen. Das IFDS strebt eine enge Verbindung von Forschung, Entwicklung und Berufsfeld an: Wissenschaftliche Erkenntnisse fliessen in die Entwicklung von Lehrmitteln, Lehrplänen und Materialien für die Praxis sowie in die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen ein. Das IFDS arbeitet dazu eng mit den anderen Leistungsbereichen der PHSG zusammen, fördert gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs und kooperiert mit Partnerhochschulen im In- und Ausland.

Study Abroad for Multilingualism (SAM) – Mixed-Method-Längsschnittstudie zu Spracheinstellungen, Praktiken und Kompetenzen internationaler Studierender

Das Projekt «SAM» betrachtet Studierendenmobilität, die in Bezug auf die Zielsprache traditionellerweise monolingual gedacht und untersucht wird, aus einer mehrsprachigen Perspektive. Die Erkenntnisse sollen in die Aus- und Weiterbildung von Fremdsprachenlehrpersonen einfliessen, und zwar insbesondere hinsichtlich der Planung und der gezielten Nutzung von Studierendenmobilität.

Folgende Fragen stehen im Zentrum des Projekts:

- Wie wirksam sind verschiedene Muster der Netzwerkbildung und des Sprachgebrauchs für den Spracherwerb?

- Welche Rolle spielen die Spracheinstellungen der Studierenden bei der Netzwerkbildung und beim Kompetenzzuwachs?

- Welchen Einfluss hat die COVID-19-Pandemie auf die Netzwerkbildung und den Spracherwerb von Mobilitätsstudierenden?

Ziel der Untersuchungen ist es mitunter, Einsichten in das Lernpotenzial von mehrsprachigen Interaktionen und dem Gebrauch von Englisch als Lingua franca während eines Mobilitätsaufenthalts zu gewinnen. Die Zusammenhänge zwischen den Spracheinstellungen der Studierenden, ihren sozialen Beziehungen und ihren sprachlichen Praktiken im Ausland werden durch eine gemischte Methodik aus quantitativen und qualitativen Ansätzen analysiert.

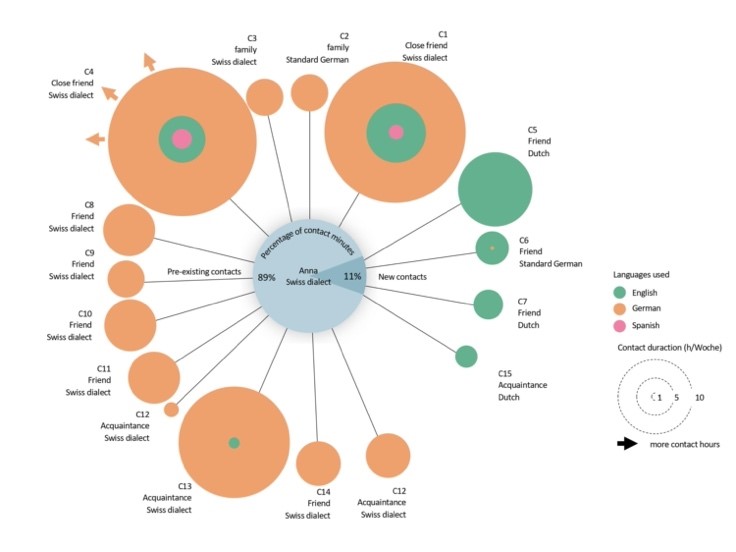

Die bisherigen quantitativen Auswertungen zeigen, dass die Mehrheit der Studienteilnehmenden primär mit anderen internationalen Studierenden in Kontakt ist, die Englisch ebenfalls als Lingua franca verwenden, und dass die Anzahl an neu geknüpften Kontakten stark variiert. Auch die qualitativen Analysen der Interviewdaten deuten darauf hin, dass Mobilitätsstudierende während ihres Auslandaufenthalts primär Kontakt zu anderen internationalen Studierenden und Personen zu Hause pflegen. Kontakte mit Personen, die Englisch als Erstsprache sprechen, sind schwierig zu knüpfen und fallen häufig weniger zahlreich aus als erhofft. Auch gibt es grosse Unterschiede im Ausmass, in dem die Studierenden überhaupt neue Kontakte knüpfen. Die Studierenden selbst haben ambivalente Einstellungen zu ihrem häufigen Gebrauch von Englisch als Lingua franca. Einerseits sehen sie darin ein Potenzial, ihre Englischkompetenzen, insbesondere punkto Flüssigkeit, in einem angstfreien Kontext in der Zone der proximalen Entwicklung weiterzuentwickeln. Andererseits sehen sie in Interaktionen mit «Muttersprachlerinnen» und «Muttersprachlern» das grössere Potenzial für die Kompetenzentwicklung, gerade was die Bereiche der Grammatik und der Aussprache betrifft. Inwiefern sich diese Wahrnehmung mit den Daten aus dem Kompetenztest deckt, wird im Verlaufe des Jahres 2022 analysiert.

Mixed-Methods-Ansatz: Quantitative Teilstudie (Online-Fragebögen und mündliche Sprachtests); Interviewstudie (teilstrukturierte Interviews). Dieser Mixed-Methods-Ansatz ist eingebettet in ein longitudinales sequenzielles Mixed-Design mit fünf Messpunkten.

Laufzeit:

2018 bis 2023

Finanzierung:

Schweizerischer Nationalfonds (SNF)

Leitung:

Sybille Heinzmann

Team:

Lukas Bleichenbacher, Kristina Ehrsam, Robert Hilbe

ProSpra – Professionalität durch Sprache Lehrprojekt zur Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen an Hochschulen

Mit dem Lehrprojekt wurden Diagnoseinstrumente und Schulungsinstrumente zur Förderung von bildungssprachlichen Kompetenzen für die Studienrichtungen «Wirtschaftswissenschaften» und «Lehramt» entwickelt. Auch Studierende anderer Fächer können die Materialien nutzen und lernen, wie man eigenständige Gedanken auf systematische und methodisch kontrollierte Weise mit bereits vorliegenden wissenschaftlichen Befunden verbinden kann.

Folgende Fragen standen im Zentrum des Lehrprojekts:

- Welche sprachlichen Fähigkeiten benötigen Studierende zu Beginn ihres Studiums?

- Welche Fähigkeiten benötigen sie, um Schreibaufgaben zu bearbeiten, auf die sie in ihrem Studienfach typischerweise treffen?

Das wichtigste Ziel des Lehrprojekts war vor diesem Hintergrund die Entwicklung von Materialien zur Förderung bildungssprachlicher Eingangskompetenzen der Studierenden. Diese Materialien, die auch ein Diagnoseinstrument enthalten, sollten schliesslich in einem Online-Kurs bereitgestellt werden.

Mit den Materialien soll ein zielgerichteter Aufbau der sprachlichen Kompetenzen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sowie in wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen erfolgen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbesserung der Fähigkeiten zum Verfassen schriftlicher Arbeiten zu Aufgabenstellungen, die typisch für das gewählte Studienfach sind. Auf diese Weise soll das Lehrprojekt einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit für jene Studierenden leisten, die trotz allgemeiner Hochschulreife keine adäquaten bildungssprachlichen Voraussetzungen für ein Hochschulstudium mitbringen.

Im Projekt wurde ein frei zugänglicher Online-Kurs (MOOC – Massive Open Online Course) entwickelt, der auf der Plattform iMooX zur Verfügung steht. Der Kurs «Sprachbewusst schreiben im Studium» unterscheidet sich von anderen Einführungen in das wissenschaftliche Schreiben dadurch, dass die Studierenden an einem eigenen Text aus ihrem Studienfach arbeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben zunächst einen Text zu einer typischen Aufgabenstellung aus ihrem Studienbereich, der anschliessend von Expertinnen und Experten beurteilt und dann von den Studierenden schrittweise überarbeitet wird. Als Beispiel dienen typische Schreibaufgaben aus zwei Fachrichtungen: wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge und Lehramtsstudiengänge. Eine Erweiterung des Kurses ist in Planung. Bislang umfasst der Kurs vier Bestandteile: eine allgemeine Einführung in das Schreiben im Studium, eine Lektion zum Schreiben in den Wirtschaftswissenschaften und zwei Lektionen zum Schreiben im Lehramtsstudium. Zu diesem Zweck wurden Aufgaben nach dem Prinzip des materialgestützten Schreibens sowie der Textprozedurendidaktik entwickelt. Die Aufgaben und die Diagnoseinstrumente wurden erprobt und auf der Basis der Erprobungen überarbeitet.

Kooperation

Hochschule Konstanz HTWG, PH Vorarlberg, Universität St.Gallen

Laufzeit

2020 bis 2021

Finanzierung

Internationale Bodenseehochschule (IBH)

Leitung

Christian Sinn

Team

Elke Breitenfeldt (HSG), Christian Krekeler (HTWG), Klaus Peter (PH Vorarlberg)

Das neue Französischlehrmittel «dis donc!» und sein Referenzwerk «dis voir!», beide für das 7. bis 11. Schuljahr, orientieren sich an den Vorgaben des Lehrplans 21. «dis donc!» geht entsprechend von den zu erreichenden Grundkompetenzen aus und entwickelt darauf aufbauend Angebote für die erhöhten Anforderungen. Im Zentrum jeder «unité» steht die Lösung einer Lernaufgabe. Ausgehend von einem authentischen Input aus der Lebenswelt der Lernenden werden in den «activités» die zur Lösung nötigen inhaltlichen, sprachlichen und strategischen Mittel erarbeitet. Kommunikationsfähigkeit ist dabei auch Mittel zum Zweck und nicht mehr einziges Ziel.

Laufzeit

2012 bis 2021

Finanzierung

Lehrmittelverlag Zürich, Lehrmittelverlag St.Gallen

Leitung

Gesamtprojekt: Mathias Grüter (LMVZ)

Projektleitung Inhalt: Christof Chesini (PHSG), Marlies Keller (PHZH), Christine Rast (PHZH)

Laufzeit

2017 bis 2022

Finanzierung

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (gemäss HFKG Art. 59)

Leitung

Lukas Bleichenbacher

Laufzeit

2017 bis 2021

Finanzierung

swissuniversities

Leitung

Robert Hilbe, Wilfrid Kuster

Der Lehrmittelverlag St.Gallen arbeitet zusammen mit verschiedenen Abteilungen der PHSG an der Optimierung und der Aktualisierung von Aufgaben für die Lern- und Testsysteme zur individuellen Standortbestimmung und Förderung. Das IFDS begutachtet zu diesem Zweck bestehende Aufgaben hinsichtlich der Konformität mit dem Lehrplan 21 und aktuellen fachdidaktischen Ansätzen, überarbeitet sie gegebenenfalls und entwickelt neue Aufgaben für die drei sprachlichen Fachbereiche «Schulsprache Deutsch», «Zweite Landessprache Französisch» und «Fremdsprache Englisch».

Laufzeit

2015 bis 2021

Finanzierung

Lehrmittelverlag St.Gallen

Leitung

Thomas Roderer, Nicole Schallhart

Laufzeit

2019 bis 2024

Finanzierung

Bildungsdepartement Kanton St.Gallen (BLD), Verband St.Galler Volksschulträger (SGV)

Leitung

Barbara Wolfer

Laufzeit

2017 bis 2021

Finanzierung

swissuniversities

Leitung

Catherine Diederich

Laufzeit

2018 bis 2021

Finanzierung

Bundesamt für Kultur (BAK), Innovationsfonds der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW)

Leitung

Hans-Peter Hodel † (2018, PHLU), Lukas Bleichenbacher (PHSG), Wilfrid Kuster (PHSG), Thomas Roderer (PHSG)

Im Studienjahr 2016/2017 wurde im Studiengang Sek I der PHSG die neue Ausbildungsvariante «Mehrsprachigkeit» (AVM) eingeführt, in der die bisherige Ausbildung in einzelnen Sprachfächern in eine sprachenübergreifende Ausbildung im Sinne einer Mehrsprachendidaktik überführt wurde. In diesem Projekt werden mögliche Auswirkungen der AVM auf die Sprachkompetenzen untersucht. Dazu wurde ein kompetenzorientierter Performanztest entwickelt, der ermöglicht, die berufsspezifischen produktiven sprachlichen Austrittskompetenzen in Englisch und Französisch der Studierenden der Jahrgänge 14/19 und 15/20 (ursprüngliche Ausbildungsvariante) und 16/21 und 17/22 (AVM) zu erheben und miteinander zu vergleichen.

Laufzeit

2018 bis 2021

Finanzierung

Entwicklungsprojekt (Handlungsfeld C15); Studiengang Sekundarstufe I/II

Leitung

Thomas Roderer

Laufzeit

2019 bis 2021

Finanzierung

Bundesamt für Kultur (BAK)

Leitung

Linda Grimm

Das vom BAK finanzierte Projekt setzt die Reihe fort, die bereits «321via» (Italienisch) und «321partez» (Französisch) umfasst. In diesem Zusammenhang entsteht ein Online-Tool mit interaktiven Übungen zu Video- und Audiosequenzen, insbesondere des Schweizer Fernsehens. Ziel ist es, die rezeptiven Kompetenzen zu üben und gleichzeitig Besonderheiten der deutschen Schweiz kennenzulernen.

Laufzeit

2019 bis 2021

Finanzierung

Bundesamt für Kultur (BAK)

Leitung

Sara Alloatti (Universität Zürich, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl Zürich)

Laufzeit

2019 bis 2022

Finanzierung

Bundesamt für Kultur (BAK)

Leitung

Sybille Heinzmann (PHSG), Daniela Zappatore (FHNW)

Während es eine langjährige und rege Forschungstätigkeit zur Wirksamkeit von Sprachkontakten auf der Tertiärstufe gibt und erste Literatursynthesen zu diesem Feld erschienen sind, sind Forschungsprojekte, die sich auf die Primarstufe und die Sekundarstufen I und II beziehen, noch vergleichsweise rar und ihre Ergebnisse wurden oft nicht in Peer-Review-Zeitschriften veröffentlicht. Das vorliegende Projekt vergleicht, synthetisiert und systematisiert diese kleineren und international teilweise wenig oder gar nicht rezipierten Arbeiten mit dem Ziel, herauszuschälen, was an gesicherten Erkenntnissen vorhanden ist und wo nach wie vor Forschungslücken und Forschungsbedarf bestehen.

Laufzeit

2021 bis 2022

Finanzierung

Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit

Leitung

Sybille Heinzmann

Das Projekt untersucht das sprachenübergreifende Angebot, das die PHSG 2017/18 im Rahmen der Reform des Studiengangs Sek I mit der Ausbildungsvariante «Mehrsprachigkeit» eingeführt hat. Eine erste Projektphase umfasst die Umsetzung durch die Dozierenden sowie die Erhebung ihrer Einstellungen zur Mehrsprachigkeit und Mehrsprachigkeitsdidaktik. Daraus werden Orientierungslandkarten mit Vorschlägen zur Gestaltung sprachenübergreifender Lehre abgeleitet. In einer zweiten Projektphase werden mittels der Q-Methode die Einstellungen der Studierenden gegenüber sprachenübergreifenden Angeboten erfasst und zugeordnet.

Laufzeit

2019 bis 2023

Finanzierung

Innovationsprojekt des Studiengangs Sek I der PHSG

Leitung

Mara De Zanet, Anna Schröder-Sura, Robert Hilbe

Laufzeit

2020 bis 2022

Finanzierung

Bundesamt für Kultur (BAK)

Leitung

Mara De Zanet

Laufzeit

2020 bis 2021

Finanzierung

Bundesamt für Kultur (BAK)

Leitung

Mathias Picenoni (PHSG), Fiorenza Lanfranchi (Sportgymnasium Davos)

Laufzeit

2020 bis 2024

Finanzierung

Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)

Leitung

Martina Schlauri, Barbara Wolfer

Laufzeit

2020 bis 2021

Finanzierung

Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates (EFSZ/ECML/CELV)

Leitung

Lukas Bleichenbacher

Laufzeit

2021 bis 2023

Finanzierung

Bundesamt für Kultur (BAK)

Leitung

Catherine Diederich, Raphaël Perrin

Laufzeit

2020 bis 2023

Finanzierung

Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates (EFSZ-ECML-CELV)

Leitung

Brigitte Gerber (Université de Genève, EFSZ), Anna Schröder-Sura (PHSG)

Laufzeit

2018 bis 2021

Finanzierung

Amt für Volksschule des Kanton Thurgau

Leitung

Sybille Heinzmann

Laufzeit

2020 bis 2023

Finanzierung

Europäisches Fremdsprachenzentrum des Europarates (EFSZ-ECML-CELV)

Leitung

Michel Candelier (Le Mans Université), Anna Schröder-Sura (PHSG)

Laufzeit

2021 bis 2024

Finanzierung

swissuniversities

Leitung

Tanja Huchler-Benchaou

Laufzeit

2021 bis 2022

Finanzierung

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (gemäss HFKG Art. 59)

Leitung

Wilfrid Kuster, Lukas Bleichenbacher, Robert Hilbe (PHSG), Mirjam Egli Cuenat (PH FHNW)

Laufzeit

2021 bis 2024

Finanzierung

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (gemäss HFKG Art. 59)

Leitung

Wilfrid Kuster, Lukas Bleichenbacher (PHSG), Mirjam Egli Cuenat (PH FHNW)

Laufzeit

2019 bis 2021

Finanzierung

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (gemäss HFKG Art. 59)

Leitung

Wilfrid Kuster (PHSG), Tobias Haug (PHSG, HfH)

Im Projekt «QUATTRO» kooperieren Lehrpersonen, Forschende, Studierende und Dozierende, die gemeinsam ein 4-Akteure-Netzwerk für die Verknüpfung von Schulpraxis und Theorie im Bereich des Fremdsprachenunterrichts und der Mehrsprachigkeitsdidaktik bilden. Ziele sind die Weiterentwicklung des schulischen Sprachenunterrichts und die mehrfache Kompetenzentwicklung aller Beteiligten. Auf der Basis relevanter Themenfelder werden Materialien kollaborativ entwickelt, deren Einsatz erforscht und Einsichten hinsichtlich der Lehrpersonenbildung festgehalten.

Laufzeit

2021 bis 2024

Finanzierung

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) (gemäss HFKG Art. 59)

Leitung

Vincenzo Todisco (PHGR), Lukas Bleichenbacher (PHSG)

Das neue Englischlehrmittel orientiert sich an den Vorgaben und Beschreibungen des Lehrplans 21. Es geht entsprechend von den zu erreichenden Grundkompetenzen aus und entwickelt darauf aufbauend Angebote für die erhöhten Anforderungen. Das Lehrmittel folgt einem handlungs- und aufgabenorientierten Ansatz. Die Aufgaben und Aktivitäten (sowohl die Haupttasks zu Beginn oder am Ende jeder Unit als auch die Lernaktivitäten innerhalb der einzelnen Units) stellen den eigentlichen Motor des Lernens dar und werden in Form von unterschiedlich komplexen Lernarrangements angeboten.

Laufzeit

2021 bis 2029

Finanzierung

Lehrmittelverlag Zürich

Leitung

Gesamtprojekt: Angelika Klein, Mathias Grüter (LMVZ)

Projektleitung Inhalt Primarstufe: Regula Fuchs-Vollenweider, Marlies Keller-Lee (PHZH)

Projektleitung Inhalt Sekundarstufe I: Christof Chesini (PHSG), Christine Rast (PHZH), Katharina Fischer (PHLU)

Laufzeit

2020

Finanzierung

Schulamt des Fürstentums Liechtenstein

Leitung

Sybille Heinzmann